意識流小說

意識流小說的定義

意識流小說

意識流小說意識流小說(Stream of Consciousness Novel)是20世紀初興起的一種現代主義文學流派,其特點是通過直接呈現人物的內心獨白、自由聯想和潛意識活動來描繪人物的心理狀態。這種寫作手法突破傳統敘事結構,強調思維的非線性和流動性,使讀者能夠深入角色的精神世界。

意識流小說的起源與發展

2.1 心理學背景

意識流的概念源自心理學家威廉·詹姆斯(William James)的理論,他提出人類的意識並非斷續的片段,而是連續流動的過程。這一理論對文學創作產生深遠影響。

2.2 文學先驅

法國作家馬塞爾·普魯斯特(Marcel Proust)的《追憶似水年華》被視為意識流小說的早期代表作。此外,愛爾蘭作家詹姆斯·喬伊斯(James Joyce)的《尤利西斯》進一步發展了這一技巧,使其成為現代文學的重要流派。

2.3 後期影響

意識流手法在20世紀中後期持續影響文學創作,如美國作家威廉·福克納(William Faulkner)的《喧嘩與騷動》和弗吉尼亞·伍爾夫(Virginia Woolf)的《達洛維夫人》等作品均採用此技巧。

意識流小說的特點

3.1 內心獨白(Interior Monologue)

直接呈現人物的內心活動,不加修飾地展示其思想、情感和記憶,例如喬伊斯的《尤利西斯》中大量使用此手法。

3.2 自由聯想(Free Association)

人物的思維跳躍不定,從一個念頭迅速轉移到另一個,反映潛意識的流動性。

3.3 時間蒙太奇(Time Montage)

打破線性時間敘事,過去、現在和未來交織,形成非連續的時間結構。

3.4 語言實驗(Linguistic Experimentation)

常使用破碎的句子、不合語法的表達,甚至創造新詞來模擬思維的真實流動。

代表作家與作品

4.1 馬塞爾·普魯斯特(Marcel Proust)

《追憶似水年華》:通過回憶與聯想探討時間、記憶與藝術的關係。

4.2 詹姆斯·喬伊斯(James Joyce)

《尤利西斯》:以一天的時間描繪主角的意識流動,被譽為意識流小說的巔峰之作。

《芬尼根的守靈夜》:語言實驗極端複雜,進一步挑戰讀者的理解極限。

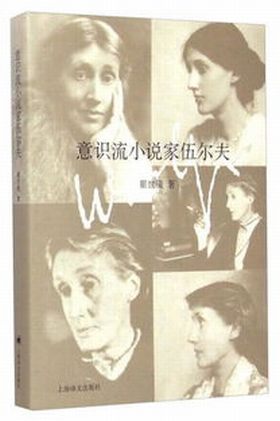

4.3 弗吉尼亞·伍爾夫(Virginia Woolf)

《達洛維夫人》:透過女主角的內心活動展現社會與個人的矛盾。

《到燈塔去》:運用詩意化的意識流手法探討生命與藝術。

4.4 威廉·福克納(William Faulkner)

《喧嘩與騷動》:通過不同角色的視角與意識流敘事,描繪美國南方家族的衰敗。

意識流小說的影響與評價

5.1 文學影響

意識流技巧深刻影響後現代文學、電影(如蒙太奇手法)及戲劇創作,拓寬了藝術表現的維度。

5.2 讀者接受

由於其非線性敘事和複雜語言,意識流小說常被認為晦澀難懂,但也被讚譽為最能真實反映人類心理的文學形式。

5.3 批評與爭議

部分評論家認為意識流小說過於主觀,缺乏清晰的敘事結構,可能使讀者失去閱讀連貫性。

結語

意識流小說作為現代文學的重要流派,通過獨特的敘事方式深入探索人類心理的複雜性。儘管閱讀門檻較高,但其創新性和藝術價值使其成為文學史上不可忽視的經典。

附件列表

詞條內容僅供參考,如果您需要解決具體問題

(尤其在法律、醫學等領域),建議您咨詢相關領域專業人士。