格律詩

格律詩的定義

格律詩

格律詩格律詩,又稱近體詩,是中國古代詩歌的一種形式,起源於南北朝,成熟於唐代。其特點是嚴格遵守固定的格式、音韻和平仄規則,具有鮮明的節奏感和音樂性。格律詩主要包括律詩和絕句兩大類,是中國傳統詩歌的重要組成部分。

格律詩的分類

格律詩可分為以下幾種主要形式:

律詩

律詩每首八句,分為五言律詩(每句五字)和七言律詩(每句七字)。律詩要求中間兩聯(頷聯和頸聯)必須對仗,並嚴格遵守平仄規則。

絕句

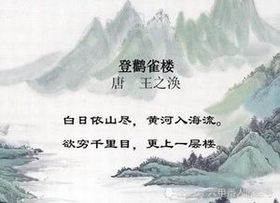

絕句每首四句,分為五言絕句和七言絕句。絕句的格律較律詩寬鬆,但仍有平仄和押韻的要求。

排律

排律是律詩的擴展形式,句數超過八句(通常為十句以上),同樣要求對仗和平仄規則,但較少見。

格律詩的格律規則

格律詩的創作必須遵循嚴格的規則,主要包括以下幾個方面:

字數與句數

五言詩:每句五字,律詩八句(40字),絕句四句(20字)。

七言詩:每句七字,律詩八句(56字),絕句四句(28字)。

押韻

格律詩必須押平聲韻,且一韻到底,不可換韻。

首句可押韻可不押韻,但偶數句必須押韻。

通常使用《平水韻》作為韻書標準。

平仄

平仄指漢字的聲調,古代分為平、上、去、入四聲,其中平聲為“平”,上、去、入為“仄”。

格律詩的每句必須符合固定的平仄格式,常見的有仄起式和平起式兩種。

避免“孤平”和“三平尾”等禁忌。

對仗

律詩的中間兩聯(頷聯和頸聯)必須對仗,即詞性、結構相對應。

絕句一般不要求對仗,但也可使用。

格律詩的發展與代表詩人

發展歷程

南北朝:格律詩的雛形出現,如沈約提出“四聲八病”理論。

唐代:格律詩達到鼎盛,李白、杜甫、王維等大家輩出。

宋代以後:格律詩仍是文人創作的重要形式,但逐漸被詞、曲等取代主流地位。

代表詩人及作品

杜甫:《春望》、《登高》

李白:《靜夜思》、《早發白帝城》

王維:《山居秋暝》、《使至塞上》

格律詩的影響與現代價值

格律詩對中國文學影響深遠,不僅塑造了古典詩歌的審美標準,也影響了後世的詞、曲等文體。現代詩歌創作中,仍有詩人借鑒格律詩的形式,探索傳統與現代的結合。

格律詩的嚴格規則使其成為中國古典文學的瑰寶,學習格律詩有助於理解漢語的音韻美和結構美,是傳承中華文化的重要途徑。

附件列表

詞條內容僅供參考,如果您需要解決具體問題

(尤其在法律、醫學等領域),建議您咨詢相關領域專業人士。