拨备率

撥備率的定義

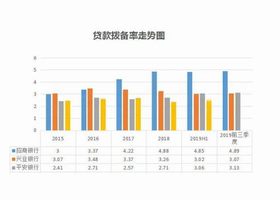

拨备率

拨备率撥備率(Provisioning Coverage Ratio),又稱「撥備覆蓋率」,是金融機構(特別是銀行)用於衡量其貸款損失準備金與不良貸款之間關係的指標。它反映了銀行對潛在信貸風險的抵禦能力,數值越高,說明銀行應對不良貸款的能力越強。

撥備率的計算公式

撥備率的計算方式如下:

撥備率 = (貸款損失準備金 ÷ 不良貸款餘額) × 100%

其中:

貸款損失準備金:銀行預先提取用於覆蓋潛在貸款損失的資金。

不良貸款餘額:指逾期90天以上的貸款,或根據監管標準認定為不良貸款的總額。

撥備率的作用

風險管理:撥備率是銀行風險管理的重要指標,幫助銀行評估自身抵禦信貸風險的能力。

監管要求:各國金融監管機構通常會設定最低撥備率標準,以確保銀行體系穩健。

投資者參考:投資者可通過撥備率判斷銀行的資產質量及財務健康狀況。

撥備率的監管標準

不同國家或地區對撥備率的要求不同,例如:

中國:中國銀保監會要求商業銀行的撥備率不得低於120%~150%(具體標準可能調整)。

國際標準:巴塞爾協議建議銀行保持足夠的撥備率以應對潛在風險,但未設定統一最低值。

撥備率與不良貸款率的關係

撥備率與不良貸款率(不良貸款佔總貸款的比例)共同反映銀行的信貸風險狀況:

高撥備率 + 低不良貸款率:銀行風險管理能力強,財務穩健。

低撥備率 + 高不良貸款率:銀行可能面臨較大信貸風險,需警惕資產質量惡化。

影響撥備率的因素

經濟環境:經濟下行時,不良貸款可能增加,撥備率需相應提高。

銀行信貸政策:嚴格的貸款審核可降低不良貸款,從而影響撥備率。

監管政策變化:金融監管機構調整撥備率要求會直接影響銀行的撥備策略。

撥備率的局限性

雖然撥備率是重要風險指標,但仍存在一定局限性:

靜態指標:僅反映某一時點的準備金覆蓋情況,無法預測未來風險。

會計政策影響:不同銀行對不良貸款的認定和撥備計提標準可能不同,導致可比性降低。

撥備率的實際應用案例

以某銀行為例:

若其貸款損失準備金為100億元,不良貸款餘額為80億元,則撥備率為(100 ÷ 80)× 100% = 125%,符合監管要求。

若經濟衰退導致不良貸款增至100億元,撥備率降至100%,銀行需增加撥備以滿足監管標準。

相關概念辨析

撥備率 vs 資本充足率:

撥備率針對貸款損失準備金與不良貸款的關係。

資本充足率衡量銀行總資本與風險加權資產的比例,反映整體償債能力。

總結

撥備率是評估銀行信貸風險管理能力的重要指標,高撥備率通常意味著更強的風險抵禦能力。監管機構、投資者及銀行管理層均需密切關注此指標,以確保金融體系穩定運行。

附件列表

詞條內容僅供參考,如果您需要解決具體問題

(尤其在法律、醫學等領域),建議您咨詢相關領域專業人士。