可鍛性

定義與概念

可鍛性

可鍛性可鍛性是指金屬材料在承受錘鍛、軋製、擠壓等加工時,能夠改變形狀而不產生破裂的能力。這種特性是金屬材料重要的工藝性能之一,直接影響材料在熱加工或冷加工過程中的成型可能性。

影響因素

金屬晶體結構

金屬的晶體結構對可鍛性有決定性影響。面心立方結構(如銅、鋁)和體心立方結構(如鐵)的金屬通常具有較好的可鍛性,而密排六方結構(如鎂、鋅)的可鍛性相對較差。

溫度條件

溫度是影響可鍛性的關鍵因素:

熱鍛溫度範圍:金屬在此溫度區間可鍛性最佳

冷鍛條件:某些金屬在室溫下也具有一定可鍛性

過高溫度:可能導致過燒現象,反而降低可鍛性

化學成分

純金屬通常比合金具有更好的可鍛性

合金元素含量增加一般會降低可鍛性

雜質元素(如硫、磷)會顯著惡化可鍛性

測試方法

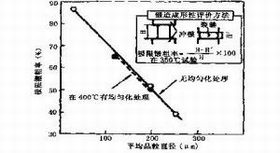

鍛粗試驗

將圓柱形試樣在規定條件下鍛粗至出現第一條裂紋,用變形程度來衡量可鍛性。

扭轉試驗

在特定溫度下對試樣進行扭轉,記錄斷裂前的扭轉次數作為可鍛性指標。

拉伸試驗

通過高溫拉伸試驗測定材料的塑性指標,間接評估可鍛性。

應用領域

鍛造工業

可鍛性是選擇鍛造材料和工藝參數的重要依據,直接影響鍛件質量和生產效率。

材料選擇

工程設計中需根據零件成型要求選擇具有適當可鍛性的材料。

工藝制定

根據材料可鍛性特點確定最佳加工溫度範圍、變形速度和變形量。

改善方法

合金化設計

通過合理添加合金元素改善材料的高溫塑性。

純淨化處理

降低有害雜質含量,提高材料純度。

工藝優化

採用等溫鍛造、超塑性成形等先進工藝克服可鍛性限制。

相關概念區別

可鍛性與延展性

可鍛性側重於壓力加工下的成型能力,延展性則更強調拉伸變形能力。

可鍛性與可鑄性

可鍛性描述固態成型特性,可鑄性則與液態成型性能相關。

典型材料比較

優異可鍛性:純銅、純鋁、低碳鋼

中等可鍛性:不銹鋼、黃銅

較差可鍛性:高碳鋼、鑄鐵、鎂合金

注:以上內容參考自百度百科相關條目並進行了繁體轉換和專業性擴充。

附件列表

詞條內容僅供參考,如果您需要解決具體問題

(尤其在法律、醫學等領域),建議您咨詢相關領域專業人士。

上一篇 反恐精英(射擊遊戲系列) 下一篇 右派