跳槽(換工作換單位)

定義與概念

跳槽(換工作換單位)

跳槽(換工作換單位)跳槽,又稱換工作或轉職,是指勞動者主動從當前工作單位離職,轉而加入另一家企業或組織的行為。這一術語源自於馬匹離開原有食槽到其他食槽進食的比喻,現廣泛用於描述職場中的工作轉換現象。

在現代職場環境中,跳槽已成為一種常見的職業發展策略,勞動者通過更換工作單位來實現薪資增長、職位晉升或工作環境改善等目標。跳槽行為既可能是個人主動選擇的結果,也可能是受到外部機會誘惑或被動離職後的重新就業。

歷史沿革

傳統就業觀念時期

在計劃經濟時代和早期市場經濟階段,中國職場普遍存在"鐵飯碗"觀念,勞動者往往終身服務於同一單位,跳槽現象相對罕見且可能帶來負面評價。

市場經濟發展期

隨著改革開放深入和市場經濟體制完善,勞動力市場流動性逐步增強。1990年代後期開始,跳槽逐漸成為普遍現象,特別是在外資企業和新興行業中。

現代職場常態化

進入21世紀後,跳槽頻率明顯提高,尤其在互聯網、金融等高流動性行業,平均在職時間縮短至2-3年。年輕一代職場人更將跳槽視為職業發展的正常途徑。

跳槽類型

按動機分類

主動跳槽:因尋求更好發展機會、不滿現狀或個人規劃而主動轉職

被動跳槽:因公司裁員、組織調整等非個人意願因素導致的工作轉換

誘導跳槽:受獵頭挖角或同行高薪誘惑而產生的職位變動

按方向分類

行業內跳槽:在同一行業不同公司間轉換

跨行業跳槽:轉換至完全不同領域的工作

職業轉型跳槽:伴隨職能角色根本變化的轉職行為

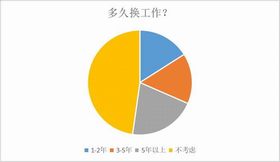

按頻率分類

謹慎型跳槽:3-5年以上的周期性轉換

常規型跳槽:2-3年一次的職業變動

頻繁跳槽:1年內多次更換工作(可能帶來負面影響)

原因分析

個人因素

追求更高薪酬待遇和福利保障

尋求更佳職業發展空間和晉升機會

對現有工作內容或環境不滿意

個人興趣、能力與崗位不匹配

工作與生活平衡需求變化

地理位置或家庭因素變動

組織因素

企業文化不適應或團隊關係緊張

管理方式或領導風格產生衝突

公司發展前景不明朗或經營困難

培訓體系和成長機制不完善

薪酬體系缺乏競爭力或不公平

市場因素

行業整體人才流動性高

新興領域產生大量機會

競爭對手提供顯著優厚條件

經濟環境變化導致就業市場波動

跳槽流程

前期準備階段

自我評估:明確跳槽動機和職業目標

市場調研:了解行業薪資水平和需求狀況

能力盤點:評估自身競爭優勢和不足

材料準備:更新簡歷、整理作品集等

求職執行階段

機會搜尋:通過招聘網站、人脈網絡等渠道獲取信息

面試溝通:與潛在雇主進行多輪接觸

offer比較:綜合評估各機會的優劣勢

背景調查:部分企業會對候選人進行履歷核查

過渡交接階段

正式提離職:按合同要求提前通知原單位

工作交接:確保業務順利過渡

入職準備:了解新公司文化和工作要求

心理調適:適應角色轉變和環境變化

影響評估

積極影響

可能獲得薪資顯著提升(行業平均增幅15-30%)

拓展職業視野和專業網絡

加速職業發展路徑

改善工作滿意度和生活質量

激發個人潛能和適應能力

潛在風險

適應新環境的壓力和不確定性

可能面臨職業空窗期

頻繁跳槽影響職業信譽

新工作實際情況與預期不符

福利待遇連續性中斷(如年資、社保等)

注意事項

時機選擇

避免在項目關鍵階段離職

考慮行業招聘旺季(如年後"金三銀四")

評估自身市場價值周期性

避開個人職業發展關鍵成長期

法律考量

審閱現有勞動合同中的競業限制條款

遵守提前通知期規定(通常30天)

處理好保密協議相關義務

確認年假、獎金等權益結算方式

職業規劃

確保跳槽符合長期職業目標

避免單純為短期利益頻繁轉換

考慮每次跳槽帶來的經驗連續性

評估潛在雇主的文化匹配度

趨勢與現狀

近年來,跳槽現象呈現以下特點:

年輕世代跳槽頻率高於年長員工

互聯網、金融等行業流動性持續居前

"騎驢找馬"式在職求職成為主流方式

背景調查和人才評測更加嚴格規範

企業留人策略更加多樣化(如股權激勵)

同時也出現一些新趨勢:

職業生涯中期的"穩定期"延長

跨行業跳槽比例上升

自由職業和遠程工作減少了傳統跳槽需求

企業對頻繁跳槽者的接受度兩極分化

專家建議

人力資源專家通常建議:

保持合理跳槽頻率(2-5年/次為宜)

每次跳槽應實現明顯的職業增值

離職過程保持專業性和良好關係

充分調研目標公司和崗位實際情況

考慮內部調崗等替代方案

建立持續的個人品牌和專業網絡

特別提醒初入職場者:

首份工作建議保持至少18-24個月

避免單純為薪資小幅提升而跳槽

重視經驗積累和技能培養階段

謹慎評估初創公司和高風險機會

跳槽作為職業發展工具,其價值取決於如何戰略性運用。理性規劃、充分準備的跳槽行為可以成為職業躍升的有效途徑,而衝動或頻繁的轉換則可能損害長期發展。每位職場人士都應根據自身情況,找到職業穩定與合理流動的平衡點。

附件列表

詞條內容僅供參考,如果您需要解決具體問題

(尤其在法律、醫學等領域),建議您咨詢相關領域專業人士。