農村人民公社

概念定義

農村人民公社

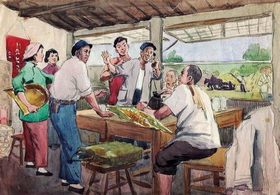

農村人民公社農村人民公社是中國在1958年至1983年間實行的一種農村基層政權組織和集體經濟組織形式。它是在農業合作化運動基礎上發展起來的"政社合一"體制,既是農村基層行政單位,又是農業生產的集體經濟組織。

歷史背景

農業合作化運動

1951年開始推行農業互助組

1953年發展為初級農業生產合作社

1956年普遍建立高級農業生產合作社

人民公社化運動

1958年8月中共中央通過《關於在農村建立人民公社問題的決議》

短短數月內全國74萬個農業合作社改組為2.6萬個人民公社

實現了"一大二公"的組織形式

組織特點

政社合一體制

集基層政權組織與經濟組織於一體

實行"三級所有,隊為基礎"的管理體制:

人民公社

生產大隊

生產隊

生產資料所有制

土地等生產資料歸集體所有

取消農民土地私有權

實行集體統一經營

經濟制度

生產管理

統一計劃生產

集體勞動,記工分分配

取消家庭副業和集市貿易(初期)

分配制度

實行工分制

按勞分配與供給制相結合

辦公共食堂(1958-1961)

發展階段

初期(1958-1961)

盲目追求"一大二公"

颳"共產風"、"浮誇風"

導致三年困難時期

調整時期(1962-1965)

確立"三級所有,隊為基礎"

恢復自留地和家庭副業

經濟有所恢復

文革時期(1966-1976)

強調"以糧為綱"

限制多種經營

農民收入增長緩慢

改革與解體

改革背景

農業生產效率低下

農民積極性受挫

農村經濟發展停滯

家庭聯產承包責任制

1978年安徽小崗村率先實行包產到戶

1980年中央肯定"大包干"形式

極大調動農民生產積極性

正式解體

1983年中共中央發出《關於實行政社分開建立鄉政府的通知》

1984年底全國基本完成政社分設

人民公社制度退出歷史舞台

歷史評價

積極作用

集中資源進行農田水利建設

為工業化提供原始積累

維持農村基本社會保障

負面影響

挫傷農民生產積極性

導致農業生產效率低下

造成農村長期貧困

文化影響

"大鍋飯"成為平均主義代名詞

"工分"成為集體經濟時代的特殊記憶

影響了幾代中國農民的生活方式

農村人民公社作為中國特定歷史時期的產物,對中國農村發展產生了深遠影響,其經驗教訓為後來的農村改革提供了重要借鑑。

附件列表

詞條內容僅供參考,如果您需要解決具體問題

(尤其在法律、醫學等領域),建議您咨詢相關領域專業人士。