立克次氏体

概述

立克次氏体

立克次氏体立克次氏體(Rickettsia)是一類介於細菌與病毒之間的微生物,屬於變形菌門(Proteobacteria)的α-變形菌綱。這類微生物專性寄生於真核細胞內,是引起多種人畜共患疾病的病原體,例如斑疹傷寒、恙蟲病等。其命名是為了紀念美國病理學家霍華德·泰勒·立克次(Howard Taylor Ricketts),他因研究斑疹傷寒而感染殉職。

生物學特性

形態結構

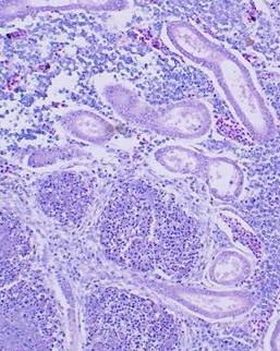

立克次氏體呈多形性,常見形態包括球桿狀(0.3-0.6 × 0.8-2.0 μm)或短桿狀,具有革蘭氏陰性菌的細胞壁結構,含肽聚糖和脂多糖(LPS)。其基因組為環狀DNA,大小約1-1.5 Mb,由於寄生生活方式導致許多代謝基因缺失。

生長繁殖

立克次氏體無法在人工培養基上生長,必須依賴活細胞(如雞胚卵黃囊、動物細胞等)進行二分裂繁殖。其繁殖周期約8-10小時,最適生長溫度為32-35℃。

致病機制

感染途徑

主要通過節肢動物媒介傳播:

蝨子:流行性斑疹傷寒(普氏立克次體)

蜱蟲:落磯山斑疹熱(立氏立克次體)

恙蟎:恙蟲病(恙蟲病立克次體)

病理特徵

立克次氏體侵入血管內皮細胞後大量增殖,導致:

血管炎及血栓形成

皮膚出疹(典型斑丘疹)

高熱、頭痛等全身症狀

嚴重者可出現多器官衰竭

主要疾病類型

| 疾病名稱 | 病原體 | 主要媒介 | 地理分布 |

|---|---|---|---|

| 流行性斑疹傷寒 | 普氏立克次體 | 體蝨 | 全球 |

| 地方性斑疹傷寒 | 傷寒立克次體 | 鼠蚤 | 全球 |

| 落磯山斑疹熱 | 立氏立克次體 | 蜱 | 美洲 |

| 恙蟲病 | 恙蟲病立克次體 | 恙蟎 | 亞太地區 |

診斷與治療

實驗室診斷

血清學檢測:外斐試驗(Weil-Felix test)、間接免疫熒光抗體法(IFA)

分子檢測:PCR技術檢測特異性基因(如gltA、ompA等)

病原分離:接種小鼠或細胞培養(需BSL-3實驗室)

治療方案

首選藥物:四環素類(多西環素)、氯黴素

治療周期:通常用藥後24-48小時退熱,需持續治療7天

注意事項:磺胺類藥物會加重病情,禁用

預防措施

媒介控制:使用殺蟲劑消滅蝨、蚤、蜱等媒介

個人防護:野外活動穿長袖衣物,使用驅蟲劑

疫苗研發:目前僅有滅活疫苗(效果有限)

衛生教育:改善居住環境,避免與媒介生物接觸

研究意義

立克次氏體作為"細胞內寄生的活化石",在研究以下領域具有重要價值:

微生物與宿主細胞的共進化關係

病原體逃避宿主免疫的機制

專性胞內寄生生物的代謝適應

註:由於立克次氏體培養困難且具高致病性,相關研究需在生物安全三級(BSL-3)實驗室進行。

附件列表

詞條內容僅供參考,如果您需要解決具體問題

(尤其在法律、醫學等領域),建議您咨詢相關領域專業人士。

上一篇 电解质 下一篇 笔仙(迷信招灵游戏)