血象

血象的定義

血象

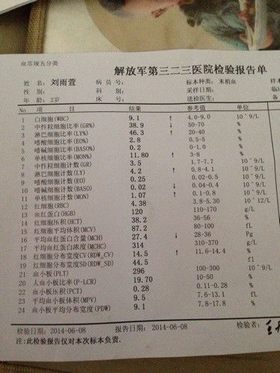

血象血象(Hemogram)是指通過血液檢查所得到的各項血液成分的數值和形態學特徵,通常包括紅血球、白血球、血小板等指標的計數及分類。血象檢查是臨床醫學中最基礎且重要的檢查之一,能夠反映人體的造血功能、免疫狀態以及潛在的疾病。

血象檢查的項目

血象檢查主要包括以下幾個關鍵指標:

2.1 紅血球(RBC)相關指標

紅血球計數(RBC):反映血液中紅血球的數量,異常可能提示貧血或紅血球增多症。

血紅蛋白(Hb):負責攜帶氧氣,數值降低可能表示貧血。

血球容積比(HCT):紅血球占全血體積的比例,用於評估貧血或脫水情況。

平均紅血球體積(MCV):反映紅血球的大小,有助於區分貧血類型(如缺鐵性貧血、巨幼細胞性貧血)。

2.2 白血球(WBC)相關指標

白血球計數(WBC):增高可能提示感染、炎症或白血病,降低可能與免疫力低下有關。

白血球分類計數(DC):包括中性粒細胞、淋巴細胞、單核細胞、嗜酸性粒細胞、嗜鹼性粒細胞的比例,有助於判斷感染類型或血液疾病。

2.3 血小板(PLT)相關指標

血小板計數(PLT):過低可能導致出血傾向,過高可能增加血栓風險。

平均血小板體積(MPV):反映血小板的大小,與血小板功能相關。

血象異常的臨床意義

3.1 紅血球異常

貧血:紅血球、血紅蛋白或血球容積比降低,可能由缺鐵、維生素B12缺乏或慢性疾病引起。

紅血球增多症:可能與脫水、高原適應或骨髓增生性疾病有關。

3.2 白血球異常

白血球增多:常見於細菌感染、炎症或白血病。

白血球減少:可能由病毒感染、放射線照射或藥物副作用導致。

3.3 血小板異常

血小板減少:可能與免疫性血小板減少症(ITP)、再生障礙性貧血或肝硬化有關。

血小板增多:可能見於骨髓增生性疾病或慢性炎症。

血象檢查的應用

疾病診斷:協助診斷貧血、感染、白血病、血小板異常等疾病。

健康體檢:作為常規檢查項目,評估整體健康狀況。

治療監測:用於監測化療、放療或藥物治療對血液系統的影響。

影響血象的因素

生理因素:年齡、性別、運動、妊娠等可能導致血象波動。

病理因素:感染、炎症、營養不良、血液疾病等會直接影響血象結果。

藥物影響:某些藥物(如抗生素、化療藥)可能導致血象異常。

血象檢查的注意事項

空腹檢查:部分血象檢查(如血糖、血脂)需空腹進行。

避免劇烈運動:運動可能暫時影響白血球和紅血球數值。

藥物暫停:某些藥物可能干擾結果,需遵醫囑暫停服用。

總結

血象檢查是評估健康狀況和診斷疾病的重要工具,通過分析紅血球、白血球和血小板的數值及形態,醫生可以判斷是否存在貧血、感染、血液系統疾病等問題。定期進行血象檢查有助於早期發現潛在健康風險,並及時採取治療措施。

附件列表

詞條內容僅供參考,如果您需要解決具體問題

(尤其在法律、醫學等領域),建議您咨詢相關領域專業人士。

上一篇 血族(吉爾莫·德爾·托羅執導FX電視網劇集) 下一篇 衣原體