衣原體

基本概念

衣原體

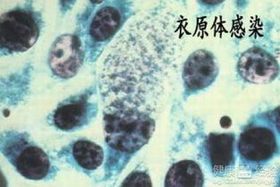

衣原體衣原體(Chlamydia)是一類嚴格真核細胞內寄生的原核微生物,具有獨特的發育週期。這類微生物體積微小,能通過細菌濾器,在宿主細胞內繁殖。衣原體廣泛分佈於自然界,已知的衣原體可分為4個種,其中沙眼衣原體和肺炎衣原體對人類致病性最強。

生物學特性

形態結構

衣原體具有兩種形態:

原體(EB):直徑約0.2-0.4μm,球形,電子緻密,具有感染性

始體(RB):直徑約0.6-1.5μm,球形,電子疏鬆,無感染性但具有繁殖能力

發育週期

衣原體的獨特發育週期包括:

原體吸附並進入宿主細胞

原體轉化為始體

始體通過二分裂方式繁殖

始體重新轉化為原體

宿主細胞破裂釋放原體

培養特性

衣原體為專性胞內寄生,不能在人工培養基上生長,常用培養方法包括:

雞胚卵黃囊接種

細胞培養(如McCoy細胞)

動物接種

分類學

根據最新分類,衣原體目(Chlamydiales)包括以下重要科和屬:

衣原體科(Chlamydiaceae):

衣原體屬(Chlamydia)

嗜衣原體屬(Chlamydophila)

其他科:

Parachlamydiaceae

Simkaniaceae

Waddliaceae

致病性衣原體種類

沙眼衣原體(Chlamydia trachomatis)

引起疾病:沙眼、包涵體結膜炎、泌尿生殖道感染(非淋菌性尿道炎、宮頸炎等)、性病淋巴肉芽腫

血清型:A-C(沙眼)、D-K(泌尿生殖道感染)、L1-L3(性病淋巴肉芽腫)

肺炎衣原體(Chlamydophila pneumoniae)

引起疾病:肺炎、支氣管炎、咽炎、可能與動脈粥樣硬化有關

鸚鵡熱衣原體(Chlamydophila psittaci)

引起疾病:鸚鵡熱(鳥疫),人畜共患病

致病機制

衣原體的致病過程包括:

通過表面蛋白吸附宿主細胞

被宿主細胞吞噬

抑制吞噬體與溶酶體融合

在細胞內繁殖導致細胞損傷

誘導炎症反應和免疫病理損傷

臨床表現

眼部感染

沙眼:慢性傳染性角結膜炎,可導致瞼內翻、倒睫和角膜混濁

包涵體結膜炎:新生兒或成人急性濾泡性結膜炎

泌尿生殖系統感染

男性:非淋菌性尿道炎、附睾炎

女性:宮頸炎、輸卵管炎、盆腔炎,可能導致不孕

呼吸系統感染

肺炎、支氣管炎,常見於青少年和年輕人

其他感染

性病淋巴肉芽腫(LGV)

嬰兒肺炎

反應性關節炎

診斷方法

病原學檢查:

細胞培養(金標準)

直接免疫熒光檢測

ELISA檢測抗原

分子生物學方法:

PCR檢測衣原體DNA

核酸雜交技術

血清學檢查:

檢測特異性IgM、IgG抗體

鏡檢:

吉姆薩染色觀察包涵體

治療原則

抗生素治療

首選藥物:

四環素類(多西環素)

大環內酯類(阿奇黴素)

喹諾酮類(左氧氟沙星)

治療注意事項

性伴侶應同時治療

完成整個療程

治療期間避免性接觸

孕婦選用阿奇黴素或紅黴素

預防措施

安全性行為(使用保險套)

新生兒眼部預防(硝酸銀或抗生素眼藥)

個人衛生(不共用毛巾等)

高危人群定期篩查

控制鳥類傳播(鸚鵡熱預防)

研究進展

近年來衣原體研究的重要發現包括:

衣原體與動脈粥樣硬化的可能關聯

持續性感染機制研究

疫苗研發進展

耐藥性監測

全基因組測序及功能基因研究

公共衛生意義

衣原體感染已成為全球性公共衛生問題:

沙眼是全球可預防致盲的首要原因

泌尿生殖道衣原體感染是最常見的性傳播疾病之一

經濟負擔重(醫療費用和生產力損失)

可能增加HIV感染風險

衣原體作為一類特殊的病原微生物,其獨特的生命週期和致病機制使其在微生物學和臨床醫學中具有重要研究價值。隨著分子生物學技術的發展,對衣原體的認識將不斷深入,為防治衣原體感染提供新的策略。

附件列表

詞條內容僅供參考,如果您需要解決具體問題

(尤其在法律、醫學等領域),建議您咨詢相關領域專業人士。