非生物因素

定義與概念

非生物因素

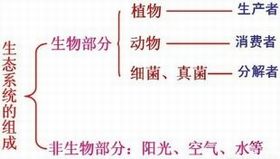

非生物因素非生物因素(Abiotic factors)是指生態系統中所有非生命的物理和化學成分,這些因素對生物的生長、發育、繁殖和分布起著重要作用。非生物因素與生物因素(如植物、動物和微生物)共同構成完整的生態系統。

主要類型

氣候因素

溫度:影響生物的代謝速率、生長發育和地理分布

光照:決定植物的光合作用,影響動物的行為模式

降水:包括雨、雪、露等,影響生態系統的水分供應

風:影響植物形態、種子傳播和氣體交換

土壤因素

土壤質地:沙土、黏土和壤土等不同類型影響植物根系發展

土壤pH值:影響養分有效性和微生物活動

礦物質含量:如氮、磷、鉀等必需營養元素的供應

有機質含量:影響土壤肥力和保水能力

水體因素

水溫:影響水生生物的代謝和氧氣溶解度

溶解氧:決定水生生物的生存條件

鹽度:影響生物的滲透調節能力

水流速度:影響生物適應性和營養物質分布

地形因素

海拔高度:影響氣溫、氣壓和氧氣含量

坡度:影響水土保持和陽光接收角度

方位:向陽坡和背陽坡的生態條件差異

生態作用

對生物的影響

決定物種的分布範圍和棲息地選擇

影響生物的生理過程和行為適應

限制生態系統的生產力和生物多樣性

與生物因素的互動

非生物因素影響生物因素,反之亦然(如植物改變局部微氣候)

共同構成生態位(Niche)的概念基礎

決定生態系統的能量流動和物質循環

研究方法

野外觀測

設置自動氣象站記錄環境參數

採集土壤和水樣進行實驗室分析

長期生態監測(LTER)追蹤變化趨勢

實驗控制

溫室控制實驗研究單一因素影響

微宇宙(Microcosm)模擬生態系統

梯度分析研究環境因子變化規律

應用領域

農業生產

根據土壤特性選擇適宜作物

調控溫室環境優化植物生長

預測氣候變化對農業的影響

生態保護

評估環境承載力和生態敏感性

制定物種保護策略和棲息地管理方案

監測全球變化對生態系統的影響

環境治理

污染場地修復的基礎條件評估

水體富營養化控制策略制定

荒漠化防治的環境因素分析

重要概念區分

非生物因素 vs 生物因素

非生物因素:物理化學環境組成部分

生物因素:生物間的相互作用(競爭、捕食、共生等)

限制因子原理

當某個非生物因素接近或超過生物的耐受限度時,就會成為限制因子,即使其他條件適宜,生物也無法正常生長。

全球變化影響

氣候變暖

改變物種分布格局

影響物候時間和生態系統功能

極端事件

乾旱、洪澇頻率增加

影響生態系統穩定性和恢復力

海洋酸化

二氧化碳溶解改變海水化學性質

影響鈣化生物(如珊瑚、貝類)的生存

非生物因素是生態學研究的基礎內容,理解這些因素的作用機制對於預測生態系統響應環境變化、制定可持續管理策略具有重要意義。

附件列表

詞條內容僅供參考,如果您需要解決具體問題

(尤其在法律、醫學等領域),建議您咨詢相關領域專業人士。

上一篇 非淡泊無以明志,非寧靜無以致遠 下一篇 bfm